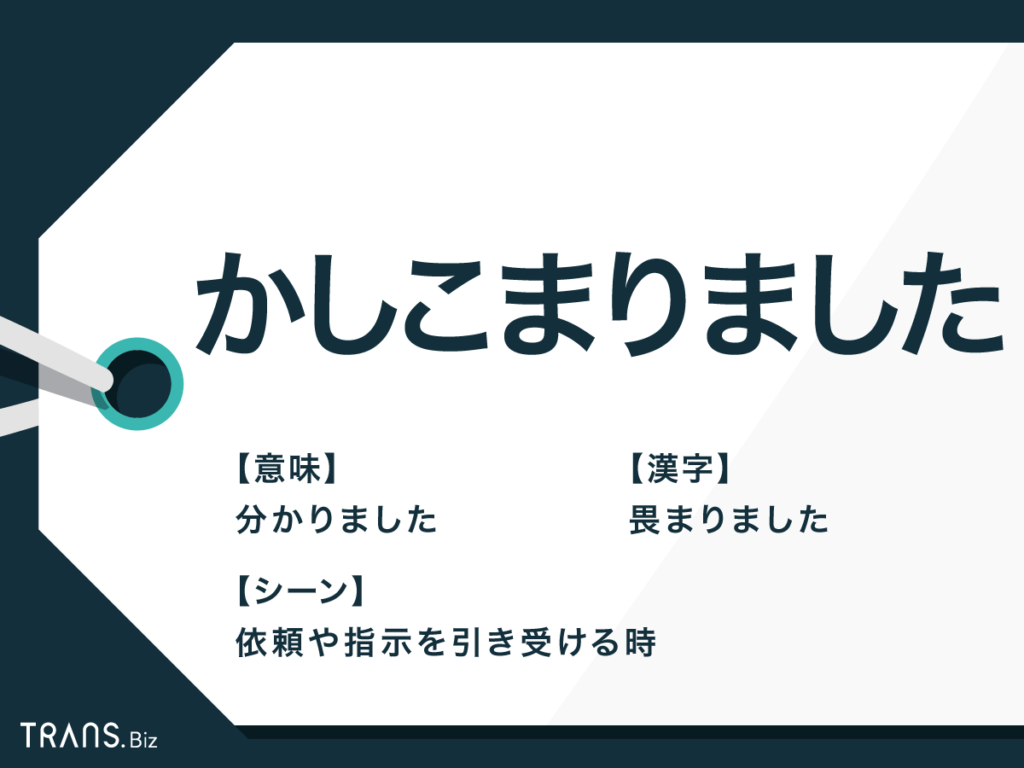

「分かった」を意味する「かしこまりました」と「承知しました」の違いを知っていますか?同じような意味を持つ言葉でも、相手との関係や状況によっては失礼となる場合があります。「かしこまりました」の意味と類語、メールでの用法を紹介するので参考にしてください。

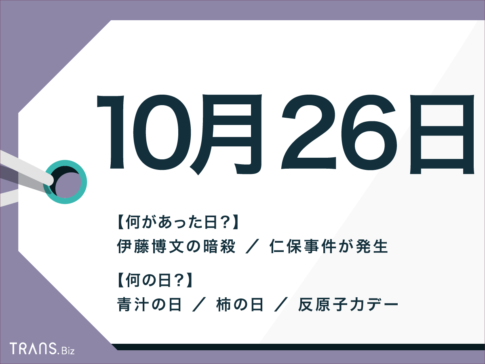

「かしこまりました」の意味や漢字

「分かった」を意味する「かしこまりました」

「かしこまりました」の意味は、「分かりました」です。相手の指示を受け入れる時に使われる敬語表現で、目上の上司や取引先の担当者など社内外の人へ使えます。

例えば、目上の上司から「○○の資料を明日までにまとめておいて」と指示があった場合「かしこまりました」と返事ができます。

漢字で表すと「畏まりました」

「かしこまりました」は漢字で「畏まりました」となります。正しい漢字表記であり、メールや文書などの書き言葉として使用できるのですが、ビジネスシーンで使うのは控えた方がいいでしょう。

「畏」は音読みでは「畏(い)」、訓読みでは「畏(おそ)れる」という普段見聞きしない漢字です。正しい使い方ではあるものの、普段使わない難しい漢字を相手に使うのは丁寧さに欠けます。

ビジネスシーンでは使用禁止というルールはありませんが、相手のことを考えると「かしこまりました」と平仮名で表記する方が丁寧で優しさのある表記と言えるでしょう。

「かしこまりました」の類語とは?

類語「承知しました」は「理解する」「引き受ける」という意味

「かしこまりました」の類語「承知しました」には、「理解する」や「引き受ける」という意味が込められています。「かしこまりました」と同じく相手の依頼や指示を引き受けるシーンで使用される敬語表現です。

「かしこまりました」と「承知しました」は両方とも丁寧な表現であり、相手の指示を引き受けるシーンではどちらを使用しても構いません。違いがあるとすれば「承知」の方が、使用できるシーンが多いということです。

例えば、目上の相手に「知っているとは思うけど」という言葉を使う時、「ご承知のこととは存じておりますが」と使用できます。

類語「承知いたしました」は二重敬語ではない

「承知しました」をより丁寧に表現した「承知いたしました」という言葉。「承知」に謙譲語である「いたす」を加えることで、自分をへりくだらせた丁寧な表現になります。「承知いたしました」を二重敬語と判断する考えもありますが、謙譲表現されている部分は「いたす」だけであり、二重敬語には当てはまりません。

「承知」に使われている「承る」という言葉は謙譲表現であり二重敬語となりますが、「承知」はあくまで1つの単語ですので二重敬語ではないと言えるでしょう。

類語「了解しました」「わかりました」も敬語

「承知しました」以外には「了解しました」や「わかりました」も類語となります。全て目上の相手に「分かった」と伝える場面で使える敬語表現です。ただ、「分かりました」や場合によっては「了解しました」は、かしこまった表現ではなく丁寧でないと判断される場合があるため、状況や人によって使い分ける必要があります。

「かしこまりました」の使い方

「かしこまりました」はメールで使える

メールや文書などの書き言葉として「かしこまりました」は使えます。類語でも言い換えることはできますが、書き言葉は声色や表情が読み取れない分、話し言葉よりも丁寧な必要があります。

くだけた表現と捉えられてしまう類語の「分かりました」などは、控えた方がいいと言えるでしょう。

「かしこまりました」に一言添えるて使うと丁寧な印象になる

「かしこまりました」を使う場合、単体で使うのではなく一言添えて使うとより丁寧になります。「かしこまりました」だけでは堅苦しい印象を受け、ぶっきらぼうに捉えられてしまう場合があるからです。

例えば、取引先の担当者から「打ち合わせの日程が○○日に決定しました」というメールが来たとしましょう。「かしこまりました」だけの返信よりも「かしこまりました。当日はよろしくお願いいたします」の方が丁寧な印象を与えられます。

「ご連絡ありがとうございます」や「またご連絡いたします」など状況に合わせて加えてください。

相手との距離感を考えて使い方に気をつける

「かしこまりました」は目上の相手に使える丁寧な表現であることを説明しました。ただ、相手との距離感によっては仰々しく捉えられ、違和感を与えてしまうこともあります。

メールの場合は話し言葉よりも丁寧にする必要があるのですが、話し言葉の場合は相手との距離を考えましょう。「かしこまりました」が堅苦しいと感じた場合は「分かりました」など、類語への言い換えも大切です。

「かしこまりました」を使った例文

「はい、かしこまりました」の例文

「かしこまりました」の使い方として、「はい、かしこまりました」があります。例えば上司から「○○の書類を10部コピーしておいて」と頼まれた場合、「はい、かしこまりました。後ほどデスクに置いておきます」となります。

「かしこまりました」にお礼を加えた例文

「かしこまりました」だけでは堅苦しい印象を与える場合があることを説明しました。そこで、「かしこまりました」にお礼の言葉を加えた例文を紹介します。

例えば、取引先の担当者から「今月の納品分を明日持っていきます」と連絡が来た場合「かしこまりました。いつも質の高い商品をありがとうございます」となります。

まとめ

「かしこまりました」には「分かった」という意味があり、目上に使える丁寧な敬語表現です。類語の「承知しました」とは大きな違いはありませんが、「承知」の方が使える幅が広いため状況に応じて使用してください。距離の近い上司など、相手によっては違和感を与えてしまうため注意しましょう。