不毛な議論のことを「水掛け論」と表現します。お互いが水の掛け合いをする様子が思い浮かぶ表現ですが、それが何の水なのかはあまり知られていないかもしれません。

この記事では、「水掛け論」の意味を解説するとともに、その成り立ちについても紹介します。あわせて類語や英語表現も紹介しています。

「水掛け論」の意味とは?

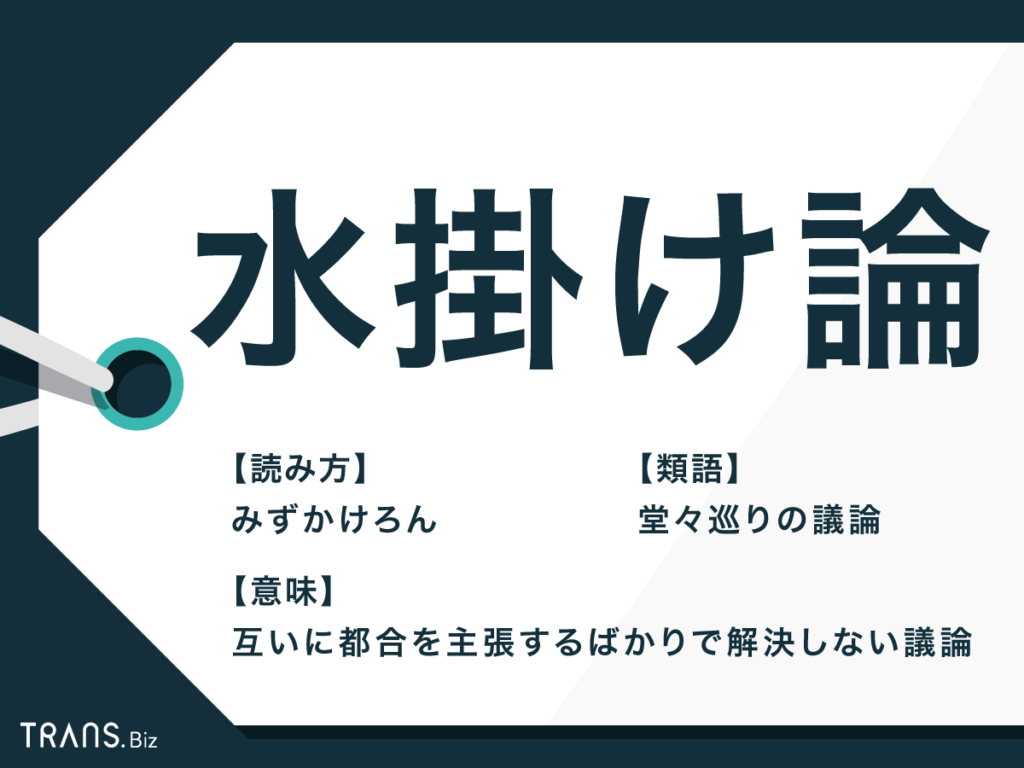

「水掛け論」の意味は「互いに都合を主張するばかりで解決しない議論」

「水掛け論(みずかけろん)」とは、双方が自分の都合や場合によっては証拠のない事を主張し、争点がかみあわず、いつまでたっても解決しない議論のことをいいます。

相手の意見に聞く耳を持たず、延々と不毛な議論が続く様子を表現するときに「水掛け論に終始する」などと用います。また、決着がつかないままになったときは、「水掛け論に終わる」などと表現します。

他にも、お互いが自分の主張にこだわって相手の話を聞かず、全くかみあわない議論を「言った言わないの水掛け論」などと表現します。

「水掛け論」の「水」の由来とは?

「水掛け論」の水とは「田の水」

「水掛け論」の語源、あるいは由来は、狂言の演目である「水掛聟(みずかけむこ)」だという説があります。聟(婿(むこ)に同じ)と舅(しゅうと)がお互いの田から自分の田へ水を引こうとして争う過程をユーモラスに描写するものです。

争う中で、舅の顔に田の水が掛かったことからお互いに水の掛け合いが始まり、さらに泥の掛け合いや付け合いにエスカレートしてゆきます。その掛け合いの仕草などがおもしろおかしく表現される演目です。

「水掛け論」の使い方と例文

互いに自分の意見だけを主張しあい、いつまでたっても終結しない議論を端的に表現する言葉として「水掛け論」を用います。次のような使い方があります。

「水掛け論」を使った例文

- 野党の追求に対して与党は持論を一方的に主張し、論議は水掛け論に終わった

- 両国の論争はお互いの非難に終始し、水掛け論に陥っている

- アメリカの大統領選は批判合戦となり、水掛け論の争いが続いている

- 着地点が一向に見えない水掛け論を続けるのは不毛である

- 不毛な水掛け論に区切りをつけるため、議論を一方的に打ち切った

「水掛け論」の類語とは?

両者の意見が食い違っていつまでたっても議論が決着しない様子を表す表現は「水掛け論」のほかにもいろいろとあります。いくつかを紹介します。

「水掛け論」の類語①「堂々巡りの議論」

いつまでたっても話が先に進まないことを「堂々巡り」と呼びます。いつまでたっても結論が出ない議論は「堂々巡りの議論」と表現します。

「水掛け論」のようにお互いの意見を一方的に主張しあうというというよりも、同じところをぐるぐる巡って出口の見えない議論のことを「堂々巡りの議論」と表現します。

なお、「堂々巡り」とは、もともとは仏教の僧侶や信徒が祈願のためにお堂の周りを繰り返し回ることを意味していました。何度も同じ場所を巡ることが転じて、話が進まないという意味になったとされています。

「水掛け論」の類語②「埒が明かない」

物事が決着しない、事態が膠着して進展しない、という状態を表す表現に「埒が明かない(らちがあかない)」があります。

「埒が明かない」は、議論が終わらないという意味の他にも、ものごとのかたがつかないという意味でも使われます。「交渉しているが、一向に埒が明かない」などと使われます。決着しない議論である「水掛け論」が続く状態は、「埒が明かない状態」だと表現できます。

なお、「埒」とは、囲いや仕切りのことで、本来は物事の決まりがつくという意味で「埒が明く」と肯定表現で使われていました。

「水掛け論」の類語③「押し問答」

「押し問答(おしもんどう)」とは、互いに自分の意見を譲らず、一方的に言い張る様子を意味します。押し問答は埒が明かない状態だといえます。

「言った言わないの押し問答となった」などと使われ、「水掛け論」の議論というよりも、お互いが無理を通そうとする口喧嘩のような状況で用いられます。

「水掛け論」の英語表現とは?

「水掛け論」は英語で「an endless dispute」

「水掛け論」は英語で「an endless dispute」「a fruitless argument」などと表現します。

「終わりのない、果てしなく続く」という意味の「endless」と「議論、論争」という意味の「dispute」で「水掛け論」となります。「水掛け論をする」は「have an endless dispute with ~」と表現できます。

「無益な議論」の場合は、「無益な、不毛な」という意味の「fruitless」を用いて「a fruitless argument」と表現できます。「argument」は「論争、言い争い」という意味です。「その議論は結局水掛け論に終わった」は「The discussion ended in a fruitless argument.」となります。

まとめ

「水掛け論」の由来は狂言の「水掛聟(みずかけむこ)」であるとされています。婿と舅がお互いの田んぼの水の取り合いをして喧嘩になり、田の水や泥を掛け合って争いますが、その様子がおもしろおかしく表現されて人気のある演目です。

お互いが自分の意見を一方的に主張して譲らず、不毛な議論に陥る様子は、この水の掛け合いのように本質的には人間の滑稽さを含んでいるのかもしれません。