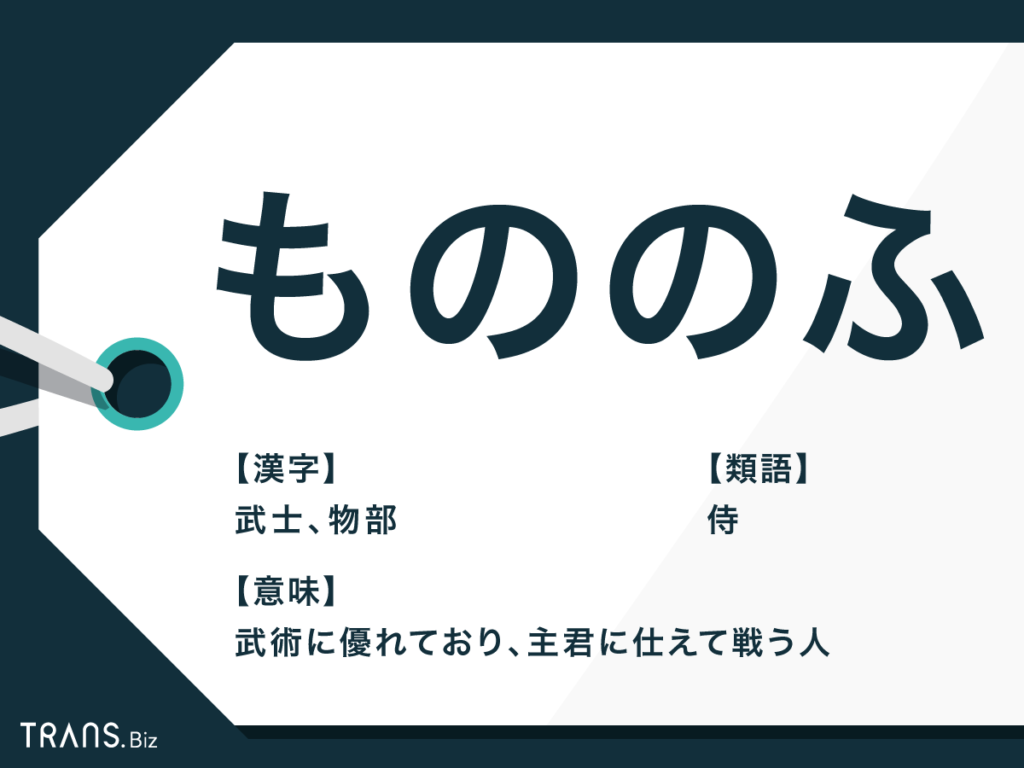

「もののふ」とは「主君に仕えて戦う人」や「朝廷に仕える人」を意味する言葉です。漢字では「武士」または「物部」と表しますが、「武士(ぶし)」とは何が違うのか知りたい方もいるでしょう。

この記事では「もののふ」の語源や使い方の例文、類語の「侍」を解説します。くわえて「もののふ」の英語表現も解説しましょう。

「もののふ(武士)」とは?

「もののふ」の意味は”武術に優れており、主君に仕えて戦う人”

「もののふ」の意味は、“武術に優れており、主君に仕えて戦う人”です。他にも「朝廷に仕えて、軍事と刑事に携わった人」という意味があります。

「もののふ」は武術に優れた「武士」や「武人」を大和言葉で表した言葉です。上品で優雅な言葉である「雅語(がご)」として和歌などで使われますが、現代ではやや古めかしい印象を与えることもあるため使用に注意しましょう。

「もののふ」の漢字は”武士・物部”

「もののふ」は漢字で“武士”または“物部”と表します。「もののふ」が”主君に仕えて戦う人”を意味する場合は「武士」が使われ、”朝廷に仕える人”を意味する場合は「物部」が使われます。

- 「武士(もののふ)」…武術に優れており、主君に仕えて戦う人。

- 「物部(もののふ)」…朝廷に仕えて、軍事と刑事に携わった人。

語源は「物部(もののべ)」という読み方にある

「もののふ」の語源は“物部(もののべ)”にあります。朝廷に仕えて、軍事と刑事に携わる人を「物部」と表し、「もののべ」と読んでいました。その後、「もののべ」の音が変化して「もののふ」になります。

「物部」が軍事を司っていたことから”軍事”を意味する「武」と、”職務を全うする才能のある者”を意味する「士」という漢字が当てられ「武士(もののふ)」が使われるようになったのです。

「もののふ」は古語としても使われる

「もののふ」は古語としても使われる言葉です。現代の「もののふ」と同じように、「朝廷に仕える人」や「武人」を意味します。平安時代の和歌集『古今和歌集(こきんわかしゅう)』には「もののふ」を使った以下の歌が記載されています。

猛きもののふの心をも慰むるは歌なり

歌のなかでは「武士」という意味で「もののふ」が使われており、「強く勇ましい武士の心を和やかにするのは歌である」ことを表しています。

「もののふ(武士)」の使い方と例文とは?

「もののふの道」は”武士道”を表す

「もののふ」の使い方の1つが「もののふの道」です。「もののふの道」とは”武士として守るべき道”を意味する言葉で、漢字では「武士の道」と表します。「忠誠」や「犠牲」「名誉」などを尊重する武士特有のあり方を表しており、「武士道」とも呼ばれます。

「もののふ」を使った例文

「もののふ」を使った例文をご紹介しましょう。

- なによりも主命を大切にするのが、真のもののふである。

- 主人のために命を落とすことが、もののふの本懐なのだ。

- もののふの考え方は、現代にも通ずるものがある。

「もののふ(武士)」の類語とは?

「もののふ」の類語は”侍”

「もののふ」の類語には“侍(さむらい)”が当てはまります。「侍」とは”武術の腕をもち、貴族や武家に仕える者”を意味する言葉です。「もののふ」と「侍」は”武術の腕があり、軍事に関わる者”という意味が共通しているため、類語に適しています。

- 外国人には侍と忍者が人気らしい。

- 彼の会社に対する忠誠心は、まるで侍のようだ。

「もののふ」と「武士(ぶし)」の意味に違いはない

「武士」には”もののふ”と”ぶし”の2つの読み方がありますが、どちらも同じ意味で使用されます。違いがあるとすれば、一般的に使われるか否かです。「武士(ぶし)」と「武士(もののふ)」では、「武士(ぶし)」の方が一般的な表現となっており、「武士(もののふ)」はやや古めかしい印象を与えます。

「もののふ」と「もののけ」は意味が違う

「もののふ」と似た表現に「もののけ」がありますが、意味が異なるため注意しましょう。「もののけ」とは漢字で「物の怪」や「物の気」と表し、”人を祟ったりする妖怪や死霊(しりょう)”を意味します。

「もののふ」のように”武術の腕をもち、軍事に関わる者”という意味はないため、混同しないようにしましょう。

- もののふ(武士)…武術に優れており、主君に仕えて戦う人。

- もののけ(物の怪・物の気)…人を祟ったりする妖怪や死霊。

「もののふ(武士)」の英語表現とは?

「もののふ」は英語で”Samurai”

「もののふ」の英語表現には“Samurai”が適しています。「Samurai」とは”侍”や”武士”を表す単語です。また「戦士」を意味する「Warrior」でも「武士」を表せます。

- My ancestor was a samurai.

意味:わたしの先祖は武士でした。

まとめ

「もののふ」とは”武術に優れており、主君に仕えて戦う人”や”朝廷に仕えて、軍事と刑事に携わった人”の2つの意味をもつ言葉です。漢字では「武士」や「物部」と表し、「物部(もののべ)」の音が変化して「もののふ」になったと言われています。

大和言葉である「もののふ」を古めかしいと感じる場合は、「武士」や類語の「侍」へと言い換えてみましょう。

もののふ