「豪奢」の意味は、暮らしぶりなどが非常に贅沢で派手であることです。話し言葉では「豪華」や「豪勢」の方がよく使われていますが、言い換えに使うことができるのでしょうか。この記事では「豪奢」の意味や使い方の例文ほか、「豪華」など類語との違いや対義語についても紹介しています。

「豪奢」の意味とは?

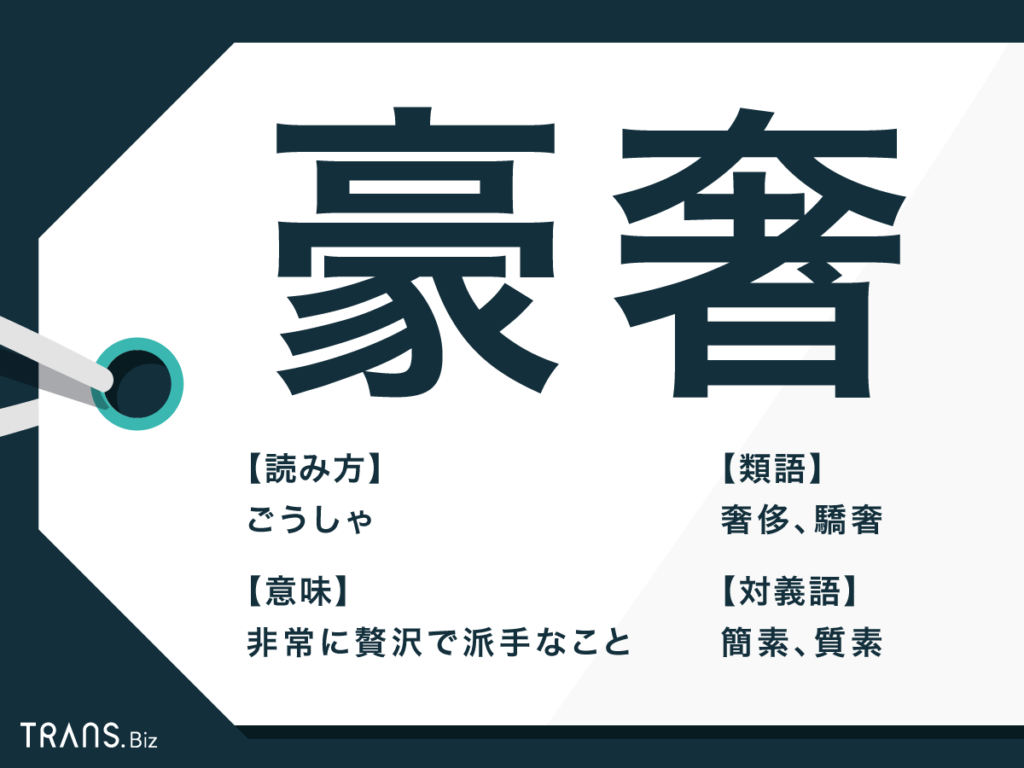

「豪奢」の意味は”非常に贅沢で派手なこと”

「豪奢」の意味は、“生活などが非常に贅沢で派手なことやそのような様子のこと”です。

「豪」という文字は”財力や勢力がある・人より勝っている”ということを、「奢」には”度を超す・おごりたかぶる”ということを表しており、熟語に度を越して贅沢で派手であるという意味合いを持たせています。

「豪奢」の読み方は”ごうしゃ”

「豪奢」の読み方は“ごうしゃ”です。

一点豪華主義は「豪奢」とはいえない

「豪奢」は暮らしぶりの全般にわたって贅沢であることを指しており、邸宅や調度品のほか自家用の乗り物(飛行機・車・船舶など)や衣類、アクセサリーなどすべてにおいて、贅を尽くしたものに囲まれている生活の様子を述べるときに用いられています。

したがって通常、一点豪華主義のような局所的な贅沢については使われません。

「豪奢」の使い方と例文とは?

「豪奢」は形容動詞としての方法が多い

「豪奢」は名詞ですが主語として使われることは少なく、”豪奢な暮らしぶり”というように形容動詞として用いられることが多い言葉です。

また書き言葉として使われることが一般的で、話し言葉としてはあまり使われていません。

「豪奢」を使った例文

「豪奢」を使った例文をご紹介しましょう。

- 相続によって豪奢を極めた大邸宅に住むことになった彼だが、今でもラーメンが好物らしい。

- 社長就任のセレモニーは、豪奢を尽くした装飾で彩られた宮殿のような建物で行われた。

- 豪奢な暮らしに慣れている彼女は、狭いタクシーのなかで居心地が悪そうだった。

「豪奢」と「豪華・豪勢」との違いとは?

「豪華」の意味は贅沢で派手なことやさま

「豪華(ごうか)」とは、贅沢で派手なことやそのような様子のことです。「華」という文字には”はなやか・立派”という意味があり、他に勝るきらびやかで立派な様子を表しています。

「豪奢」とは違って「豪華」は話し言葉でも使われ、「豪華な衣装」や「豪華ゲスト」というように暮らしぶり全般を指さない場合にも用いることができます。

「豪勢」とは並外れて贅沢なこと

「豪勢(ごうせい)」とは、並外れて贅沢なことを表した言葉です。「豪勢」は盛大さや景気の良さを強調した言葉で、大勢のゲストを招いて盛大に行われる場合は「豪勢な宴会」といいます。

一方、贅を尽くしたきらびやかな会場で着飾ったゲストが集まって行われるような場合には、「豪華な宴会」という言い回しが適しています。

「豪奢」の類語とは?

類語①「奢侈」とは分不相応な暮らしぶりのこと

「奢侈(しゃし)」とは、度を超えて贅沢で分不相応な暮らしぶりのことを指した言葉です。「侈」には”ほしいまま・度をこす”という意味があり、「奢」をともなって必要以上の贅沢さを表しています。

「奢侈」には分不相応な贅沢という意味合いが強く、この点が「豪奢」とは異なっています。

類語②「驕奢」とはおごりたかぶって贅沢であること

「驕奢(きょうしゃ)」とは、大変おごりたかぶっていて贅沢であることです。「驕」という文字には、”おごりたかぶる・ほしいまま”という意味があります。

このため、熟語の「驕奢」には贅沢であるだけでなく、おごりたかぶってほしいままにふるまうという意味合いが加わっているのです。この点が、度を越した贅沢という意味の「豪奢」とは異なっています。

類語③「華奢」とは華美で贅沢なこと

「華奢(かしゃ)」とは、華美で贅沢なことを表した言葉です。なお、「華奢」を”きゃしゃ”と読む場合は、「か細くか弱い」という意味になります。

今日では「華奢」を”かしゃ”と読む用法は少なくなっているため、混同される心配はあまりないようです。

「豪奢」の対義語とは?

対義語①「簡素」とはあっさりとして飾り気がないこと

「簡素(かんそ)」は、あっさりとしていて無駄や飾り気がないことを表した言葉です。

「簡」は”省く・つつましい”ことを、「素」は”飾り気がないこと・もととなるもの”ということを示しており、無駄を削ぎ落し、必要とするものだけを残していくといった意味合いがあります。

対義語②「質素」とは地味で飾り気がないこと

「質素(しっそ)」は、地味で飾らないことや様子を表した言葉です。また、暮らしぶりや服装などが控えめで人目を引かないことも指しています。

「質」には”ありのまま・ものの内容”という意味があり、ものごとを万事地味で控えめにするといった意味合いです。

まとめ

「豪奢」の意味と使い方のほか、「豪華」との違いや類義語も紹介しました。「豪奢」な暮らしなど一般的国民にはリアリティーの乏しいものですが、好きなものや大切な人に囲まれての暮らしは実感できます。

お金で買えない価値というものがあることは、人類への福音なのかもしれません。