動物のことわざ・慣用句は?有名なものから英語まで一覧で紹介

ことわざや慣用句は、教訓や知識が身近な物事に例えられていて、意味を知るとなるほど、と納得できるものばかりです。なかでも動物が出てくることわざは、イメージが湧きやすく親しみやすいものがたくさん。有名なことわざをはじめ、英語...

ことわざ

ことわざことわざや慣用句は、教訓や知識が身近な物事に例えられていて、意味を知るとなるほど、と納得できるものばかりです。なかでも動物が出てくることわざは、イメージが湧きやすく親しみやすいものがたくさん。有名なことわざをはじめ、英語...

ことわざ

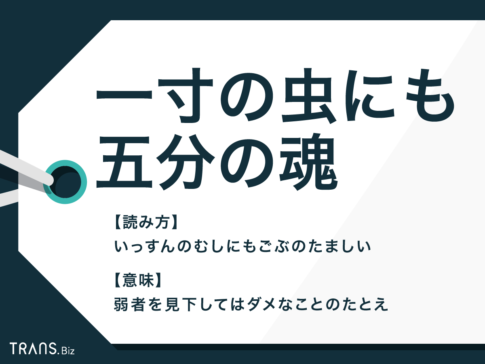

ことわざ「一寸の虫にも五分の魂」の意味は「弱いものを見下してはダメなことのたとえ」です。教えとして使われますが、誰の言葉なのか気になる人もいるでしょう。 この記事では「一寸の虫にも五分の魂」の読み方や由来、使い方と似たことわざ「...

ことわざ

ことわざことわざには、犬や猫など身近な存在の動物たちが登場するものが数多くあります。この記事では、犬や猫・鳥の名前が入っている有名なことわざや、他の動物が登場するものを紹介します。また、動物が登場するちょっとユニークな海外のこと...

ことわざ

ことわざことわざの中には、鳥にちなんだ言葉が多くあります。日本人にとって鳥が身近な存在だったからだと言えるでしょう。四字熟語にもなっているものや、俳句・物語が由来を由来にするものなど、さまざまなことわざを一覧で紹介します。 鳥に...

ことわざ

ことわざ日本語でことわざを使って話すと言いたいことが伝わりやすくなるように、英語でもことわざを使うと意思疎通がスムーズになることがあります。今回は、簡単なのに奥深く面白いものや、短くておしゃれなもの、定番の有名でかっこいいことわ...

ことわざ

ことわざことわざを使うと、話に説得力が生まれます。今回はことわざのなかでも、面白いものを12種類厳選。動物が入った面白いことわざや、面白い間違いを起こしやすく注意したいものや有名で使うとかっこいいものなどをご紹介します。英語のこ...

ことわざ

ことわざ「かっこいいことわざ」には、大きな成功を得る意味や英雄のような姿を表すものがあります。覚えておくと自己アピールや挨拶にも使えるので、コミュニケーションにも役立ちます。 この記事では動物の字を使ったことわざや座右の銘に使え...

ことわざ

ことわざ世の中には様々なことわざがありますが、天気を用いたことわざも例外ではありません。そこで晴れや雨、雷など天気にまつわることわざを、日本語と英語あわせて11選紹介します。あわせて「動物が〇〇すると雨」のように天気と動物に関す...

ことわざ

ことわざことわざには「鬼」を含むものが多くあります。有名なものは「鬼の目にも涙」「鬼の居ぬ間に洗濯」などです。また「刀下の鬼となる」や「鬼の霍乱」のように響きがかっこいい言葉もありますが、意味を意外に感じる人もいるかもしれません...

ことわざ

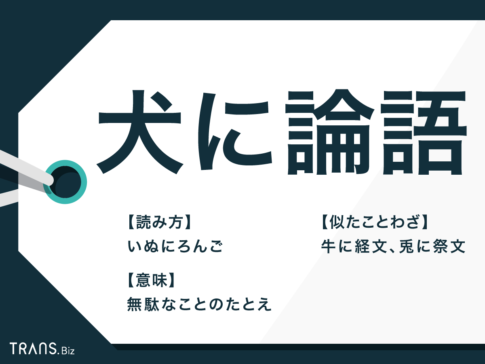

ことわざ「犬に論語」は、無駄なことのたとえとして用いられることわざです。動物と価値のあるものを対比させたことわざとしては「猫に小判」や「牛に経文」などたくさんあり、いずれも似た意味合いを持っています。この記事では「犬に論語」の意...